Evergreen Dazed

PART

2:クリエイション時代

当時新進レーベルだったクリエイションへ移籍した彼らはまるで全く新しいバンドになったかのように様々なアプローチを試みていく。そのすべてが成功したとは言えないが、クリエイション時代のFELTも十分すぎるくらいに魅力的なバンドである。

前作を最後にMaurice Deebankは脱退。Lawrence(vocals,

guitar), Martin Duffy(keyboards), Marco Thomas(bass),

Gary Ainge(drums)という4人組でクリエイション時代のFELTはスタートする。 |

Singles

・ Ballad of the Band

・ Rain of Crystal

Spires

・ The Final

Resting of the Ark

・ Space Blues

Albums

・Let

the Snakes Their Heads to Crinkle to Death

・Forever

Breathes the Lonely Word

・Poem

of the River

・The

Pictorial Jackson Review

・Train Above the City

Compilation Album

・Bubblegum Perfume

・Absolue

Classic Masterpiece Volume Ⅱ

Ballad Of The Band(7thシングル。曲目は12インチ収録曲)

|

Side 1

1. Ballad Of The Band

2. I Didn't Mean To Hurt You

Side 2

1. Candles In A Church

2. Ferdinand Magellan

FELT are;

Lawrence(guitar, vocals), Martin Duffy(keyboards), Gary

Ainge(drums), Marco Thomas(bass)

Produced by Robin Guthrie

Released in 1986

※左は12インチのジャケットです。裏ジャケの写真は“Evergreen

Dazed”のトップページにアップしています。 |

クリエイション移籍第1弾はなんとドライブするギターに乗った軽快なロックンロール。"Crysral

Ball""Dismantled King""Golden Glow"と言ったチェリーレッド時代の曲のタイトルが歌詞に登場します。過去は過去。新しい「バンド」として生まれ変わったFELTの高らかな再出発宣言。僕は後追いで聴いたので素直に名曲だなと思えるのですが、リアルタイムで聴いてきた人にはかなり違和感が合ったのではないでしょうか。明らかに「変わったな」と言うことを感じさせるポジティヴな響きの曲です。「I

Didn't Mean To Hurt You」はシンプルな歌モノですがチェリーレッド時代とは明らかに違った感触。メジャーコードだからかな?

Side 2は2曲ともインスト。クリエイション時代の彼らのシングルにはこれ以降必ずダフィーのピアノインストが収録されることになりますが、その第1弾が「Ferdinand

Magellan」。この美しい響きはチェリーレッド時代のディーバンクによるインストに通じるものがあり不思議な感じがします。そして「Candles

In A Church」はローレンスによるインストなのですが、おもしろいのがクレジットに“Coloured

in by Martin”とあること。"coloured in"という言葉の持つ微妙なニュアンスまでは分からないのですが、いかにもローレンスらしい言い回しというか、彼なりのセンスを感じます。

プロデュースはチェリーレッド時代の最終作に引き続きロビン・ガスリー。音の質感がガラリと変わったのにプロデューサーは変わっていないというのも意外な感じがします。

もうひとつ、ジャケットについて。このシングルで初めて総天然色の写真が使われました。チェリーレッド時代のジャケットはすべてモノクロだったのですがクリエイション時代はほとんどがカラージャケットになります。これも彼らの意識の変化でしょう。

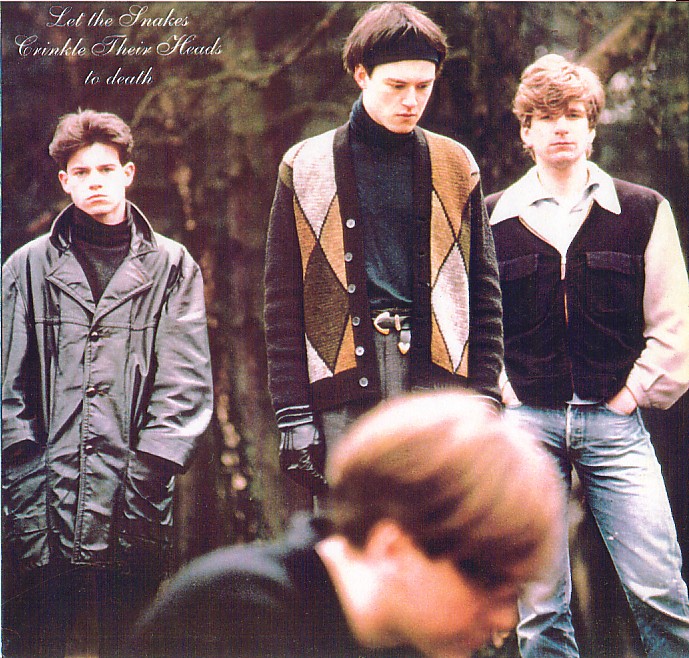

Let

The Snakes Their Heads Crinkle To Death

(『ヘビの頭をくねらせろ』)(5thアルバム)

|

Side 1

1. Song For William S. Harvey

2. Ancient City Where I Lived

3. The Seventeenth Century

4. The Palace

5. Indian Scriptures

Side 2

1. The Nasca Plain

2. Jewel Sky

3. Viking Dress

4. Voyage To Illumination

5. Saphire Mansions

FELT are;

Lawrence(guitar), Martin Duffy(organ, electric piano),

Marco Thomas(bass), Gary Ainge(drums, bongos)

|

Produced by FELT

Released in 1986

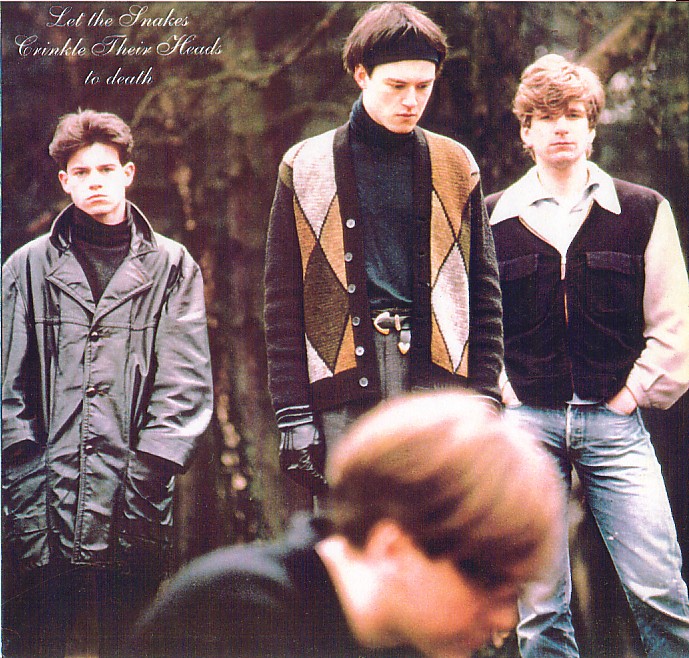

※このアルバムにはジャケットが(僕の知る限りで)アナログ3種、CD2種があります。上の写真はアナログで少しレアなもの。一般にはローレンス(中央のカッコ悪いガラの服を来た男)のベルト部分がアップになった写真がジャケになっています。The

Smithsの『The World Won't Listen』のアナログとCDジャケの差を思い起こしていただければ雰囲気が分かるのでは。もう1種は白地にタイトルのみ、というのがあります。CDジャケはベルトアップジャケと白地にタイトルジャケの2種。

ちなみジャケ左後列からダフィー、ローレンス、マルコ・トーマス。中央前方のボヤケてるのがゲイリー・エインジか?ちょっと雰囲気違うような。

シングル「Ballad of the Band」を挟みアルバムとしてはクリエイション移籍第1弾アルバム。それがなんと全曲インスト。チェリーレッド時代から彼らはインストを多く発表してきましたが、あの頃の緊張感はありません。レイドバックしたかのようなサウンド。と言って土臭いわけでもなく...まだここではローレンス/ダフィー体制になってのFELTの方向性が固まっていないようです。しかしながらこの肩の力を抜いた柔らかなサウンドが次第にクリエイション時代の彼らの音として定着して行きます。

僕は初めてこのアルバムを聴いた時には制作意図が全く理解出来ませんでした。何故再出発アルバムが全曲インストなのか、そしてこれほど緊張感の無い音なのか。ですが、だんだんとこのアルバムの持つ独特の雰囲気も魅力的に感じてきました。リードギタリスト(ディーバンク)が抜けた後、FELTは、と言うよりもローレンスはバンドとしてどういった音を鳴らしていくべきなのか、一時的に壁に当たっていたのではないでしょうか。このアルバムはそういった彼らの試行錯誤の状況報告なのかも知れません。

一番長い「Viking Dress」ですら2分57秒。殆どの曲は1分程度の小品ばかりです。曲のアイデア、アレンジのアイデア、それらを特に煮詰めることなく「こんな感じはどうだろうか」と軽くセッションしながらバンドの音を固めていっている、そんな様子がうかがえます。ですから例えば1曲目「Song

For William S. Harvey」は成功例としてこの後のクリエイション時代の彼らの音を代表するような作りとなっていますが、2曲目「Ancient

City Where I Lived」では“リードギタリスト”ローレンスの限界を露呈してしまっているようにも聞こえます(凄く良い曲なんで個人的には好きなんですが)。正式なクレジットはありませんがこのアルバムはFELTによるセルフプロデュース。全作品中唯一のセルフプロデュースですが、それも納得です。

曲作りとして見ていくなら、これを好きになれるかどうかがクリエイション時代のFELTを認められるかどうかの分かれ目でしょう。シングルでもその予兆は感じられましたがメジャーコードの曲が増えたのも特徴の一つでしょう。陰鬱なイメージが消えつつあります。あと注目すべきは曲タイトルでしょう。サードアルバムにも通じる古代~中世文明への憧憬が見て取れます。

前シングルでは1曲のみ“Coloured in by Martin”のクレジットがありましたが今作ではアルバム全体に“Lawrence's

Songs coloured in by Martin”とクレジットされています。ローレンスとダフィーのコラボレーションはより充実してきたようです。

Rain Of Crystal

Spires(8thシングル。曲目は12インチ収録曲)

|

Side A

1. Rain Of Crystal Spires

2. I Will Die With My Head In Flames

Side B

1. Gather Up Your Wings And Fly

2. Sandman's On The Rise Again

FELT are;

Lawrence(vocals, guitar), Martin Duffy(hammond organ),

Marco Thomas(bass), Gary Ainge(drums), Neil Scott(guitar

on A-1)

with; Tonny Wille(guitar on A-2)

Produced by John A. Rivers

Released in 1986 |

| ※上は7インチのジャケットです。12インチ持ってません。情けない。 |

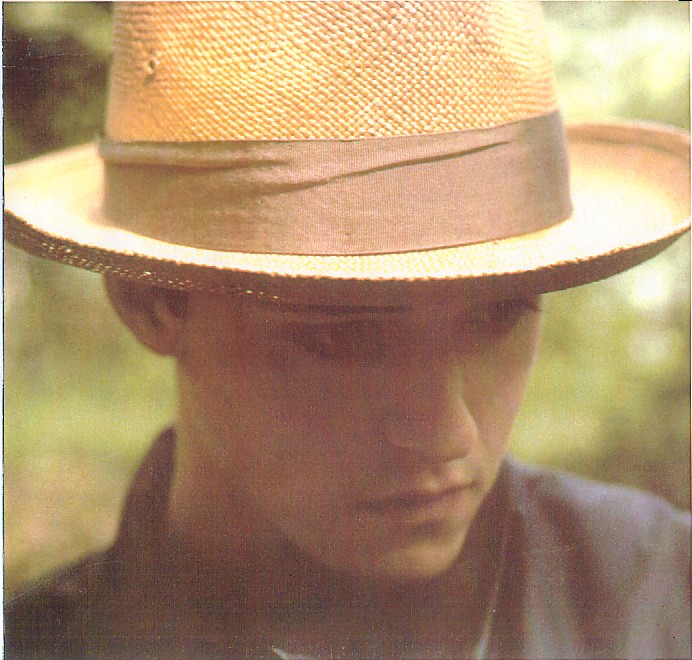

Forever

Breathes the Lonely Word

(『微睡みの果てに』)(6thアルバム)

|

Side 1

1. Rain Of Crystal Spires

2. Down But Not Yet Out

3. September Lady

4. Grey Street

Side 2

1. All The People I Like Are Those That Are Dead

2. Gather Up Your Wings And Fly

3. A Wave Crashed On Rocks

4. Hours Of Darkness Have Changed My Mind

FELT are;

Lawrence(vocals, electric guitar), Martin Duffy(hammond

organ), Marco Thomas(bass), Gary Ainge(drums)

with; Tony Wille(electric&acoustic guitar)

(Other Credits; piano on 1-1 & 2-4 by Martin, some

guitar on 2-2 by Marco, backing vocals by Tony, Martin,

Sarah, John & Yvonne)

|

Produced by John A. Rivers

Released in 1985

※上はCDのジャケットです。この顔はダフィー? |

先行シングル「Rain Of Crystal Spires」で幕を開けるこのアルバムはFELTの全アルバムの中で一番開放的な空気に包まれています。前作でいろいろ実験したことが消化されたようで、クリエイション時代のFELTの音はこれだというのを決定付けた力作。恒例となった“coloured

in”のクレジットがついに“Lawrence's Songs coloured

in by the Band”になりました。新生FELTがバンドとしての方向性を確立したのだというローレンスの自信がうかがえます。

具体的には曲を構成する際の主体をギターからハモンドオルガンに移したという感じで、本アルバムでも殆どの曲でリフはハモンドによって演奏され、ギターリフ主体の曲であってもハモンドの鳴りが曲を時に柔らかく、時にグルーヴィーに変えていくという非常に大きな役割を果たしています。

なんと言っても先行シングル「Rain Of Crystal Spires」の美しさ、カッコよさにつきるでしょう。チェリーレッド時代の代表曲が「Primitive

Painters」ならクリエイション時代の代表曲は間違いなくこれ。吹っ切れたかのように爽やかかつ力強いローレンスのボーカルにもう迷いはありません。

全体的にアップテンポなナンバーが多いのもこのアルバムの特徴。「Grey

Street」では縦横無尽に弾きまくるダフィーのハモンドとゲイリー・エインジの鋭いドラムが印象的。ポストパンク世代ならではの疾走感があります。それは「Down

But Not Yet Out」あたりにも感じます。

確かにローレンスの歌詞の屈折具合は相変わらずなのですが(Side2-1なんてタイトルだけでゾッとする)、与える印象は非常にポップ。良い意味で典型的な80年代クリエイションサウンドという言い方も出来ると思います。そしてFELTとしてもこれこそがクリエイション時代の最高傑作アルバムでしょう。プロデュースはジョン・A・リヴァース。

タイトルですが日本盤ライナーでは「永遠は孤独のつぶやきを呼吸する」と訳されていましたが、僕は逆だと思います。「孤独なつぶやきは永遠に呼吸し続ける」じゃないでしょうか。その方がいかにもローレンスらしいと思うのですが。

このアルバムではまだローレンスはギタリストとしてもクレジットされていますが、次第に彼はボーカルに専念していくようになり、ギター演奏はゲストミュージシャンに任せていくようになります。つまりFELTというバンドの内部にはギタリストがいなくなるのです。個人的には、最低でもギターとベースとドラムはバンドメンバーとして在籍すべきであり、このうちどれか一つでも欠けたら「バンド」ではないという思いがあります(ピアノトリオとかは別ですが)。ですのでファンとしてはやや寂しいのですが、このアルバムではまだギリギリで「バンドとしてのFELTによる演奏」が聴けます。

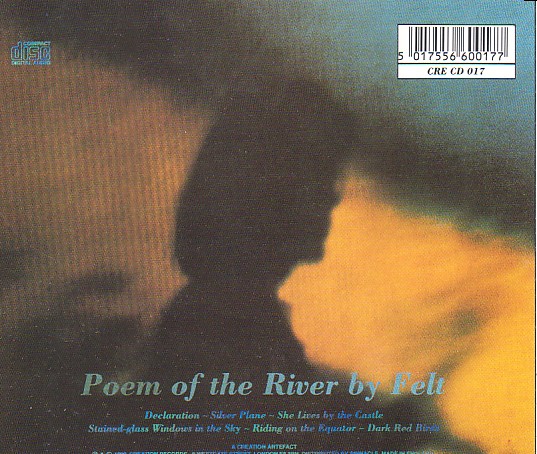

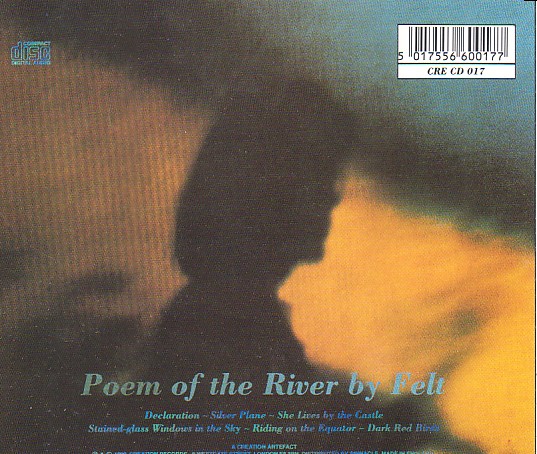

Poem

Of The River

(『ポエム・オブ・ザ・リバー』)(7thアルバム)

|

|

Side 1

1. Declaration 2. Silver Plain 3. She Lives By The Castle

Side 2

1. Stained-Glass Windows In The Sky 2. Riding On The Equator 3.

Dark Red Birds

FELT are;

Lawrence(vocals, guitar), Martin Duffy(hammond organ), Marco

Thomas(bass & guitars), Gary Ainge(drums)

With; Tony Wille(electric & acoustic guitar), Neil Scott(fender

jazzmaster)

Produced by Mayo Thompson

Released in 1987

※上はCDジャケですが、裏ジャケと合わせると1枚の横長の写真になります。ちなみに右が表ジャケです。

FELTのライブというのも想像つきにくいのですが、ステージでのシルエットのようです。と言ってもシルエットがFELTのものという保証はないのですが。

“I will be the first person in history to die of boredom”

何とも言い難いローレンスの変人宣言で始まるアルバムですが(笑)、この1曲目を除けば前作の流れを組みながらも少し落ち着いたアルバム。前作をレイドバックさせた感じですね。僕が初めてBelle

& Sebastianを聴いたときに思い浮かんだのがこのアルバムでした。全アルバム中一番やさしい空気に満ちたアルバムかも知れません。1曲目を除けば。

その1曲目「Declaration」は後の「The Final Resting Of

The Ark」「Space Blues」につながっていくと思われるヘヴィーなBluesナンバー。もちろんBluesと言ってもBBキングみたいなのとは異なります。ローレンス流の、FELT流のBlues三部作第一弾。

2曲目以降はアルバムタイトル「川の詩」そのままのゆったりした安らぎの世界が広がります。個人的にはSide1-3「She

Lives By The Castle」とSide 2-2「Riding In The Equator」がお気に入りですが、特に後者はもうイントロからして泣き。このアルバムでは基本的にローレンスはボーカルに専念なのですが、この曲でのみギターを弾いており、しかもソロをとっています。これがまた泣かせるのです。バンドサウンドのFELTとしては最後の大作(6分強)ですが全くダルさを感じさせません。チェリーレッド時代とは異なる、クリエイション時代のFELTの一つの終着点と言えるでしょう。

サウンド面でのこのアルバムの特徴は前述の通りローレンスがギターを弾くことをやめたことでしょう。ギターを2人のゲストミュージシャン(トニー・ウィル&ニール・スコット)とマルコ・トーマスに任せきったことにより、より自由な音世界を構築しています。FELTというバンドから少し距離を置き、ローレンスが思い描く音をいわばプロデューサー的な立場で作り上げていったのではないでしょうか。“Lawrence's

Songs coloured in by the Band”のクレジットがこのアルバムにも見られますが、“Lawrence”と“Band”の関係はここでは前作とやや変わってきているようです。

プロデュースはメイヨ・トンプソン。どういった形で彼の色が表れているのかよく分からないのですが、素晴らしい作品に仕上がっていることは間違いありません。

The Final Resting Of

The Ark(9thシングル。12インチのみの発売)

|

Side A

1. The Final Resting Of The Ark

2. Autumn

Side B

1. Fire Circle

2. There's No Such Things As Victory

3. Buried Wild Blind

FELT are;

Lawrence(vocals, guitar), Martin Duffy(piano, organ),

Marco Thomas, Gary Ainge

With; Richard Thomas(soprano sax), Mick Travis(bass)

Produced by Robin Guthrie

Released in 1987

|

一応シングルというフォーマットなのですが5曲も収録されていてちょっとしたミニアルバムとも呼べるかも。

このシングルには正式クレジットで上記の「FELT

are~」の4名の名前が表記されていますが実際にレコーディングに参加しているのはローレンスとダフィーだけ。しかも5曲中4曲がローレンス作。非常にローレンス色が強く彼のパーソナルな世界が広がっています。『Poem

Of The River』でバンドサウンドとしてのFELTに一区切りつけたのかも知れません。おもしろいことに、それが結果的にどうなったかと言うと逆にチェリーレッド時代を彷彿させるような透明感のあるサウンドに仕上がっているのです。

タイトル曲は「Declaration」と似た雰囲気でさらに沈み込んだような曲。ローレンスのギターとリチャード・トーマスのソプラノサックスのみで演奏されるシンプルな曲ですがさらに奥深い世界へ連れて行ってくれます。

しかし何といっても白眉なのがB面の3曲。ローレンスが主導権を握ったインスト(Side

B-1&3)と彼自身のギターによる弾き語り(Side B-2)は正にローレンスの独壇場。あえて言うならサードアルバムの雰囲気に近いかも。クリエイション時代のFELTに「透明感」を感じることは少ないのですが、このB面はその透明感に満ちています。ローレンスの中にはまだこういう世界が残っていたのですね。

FELTメンバーは2人しか参加していないのにここで聴かれる音は正にFELT美学の真髄。FELTはついにここまで来た、と言う感動に浸れる名盤です。『Poem

Of The River』とは逆の方法論、すなわちローレンスが思い描く世界をローレンス自身が演奏することによって輝いた作品と言えるでしょう。プロデューサー、ロビン・ガスリーの手腕が光ります。

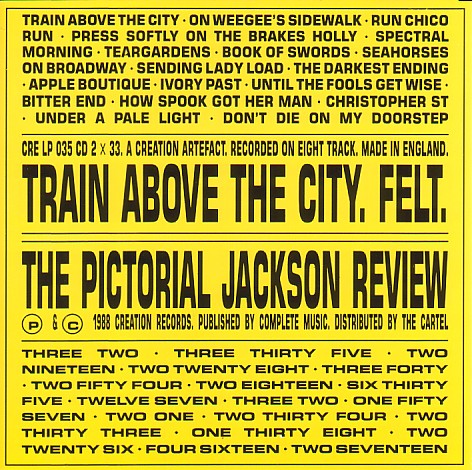

The

Pictorial Jackson Review(『ピクトリアル・ジャクソン・レヴュー』)

(8thアルバム)

|

Side 1

1. Apple Boutique

2. Ivory Past

3. Until The Fools Get Wise

4. Bitter End

5. How Spook Got Her Man

6. Christopher St

7. Under A Pale Light

8. Don't Die On My Doorstep

Side 2

1. Sending Lady Load

2. The Darkest Ending

FELT are;

Lawrence(vocals, guitar), Martin Duffy(organ, fender

rhodes bass piano, vibes piano), Marco Thomas(lead guitar),

Mick Bund(bass), Gary Ainge(drums) |

Produced by Joe Foster

Released in 1988

※恥ずかしながらこれもアナログ持ってませんので、9thとカップリングになっているCDのジャケをアップしています。

アナログジャケットは白色です。 |

このアルバムでベーシストとしてミック・バンドが加入。FELTの新メンバーとしてクレジットされたのは彼が最後になります。意外なようですがクリエイション時代に彼らはメンバーチェンジを行っていません(ゲスト参加は多々ありましたが)。唯一のメンバーチェンジ(というか新加入)がこのミック・バンドということになります。彼の加入に伴いマルコ・トーマスがリード・ギターにチェンジ。新生5人組のFELTが誕生します。

Side 1はその新生5人組FELTによるバンドサウンドが聴けます。面白いのは、確かにバンドサウンドなのですが前作・前々作の延長線上のサウンドにはないことです。『Poem

Of The River』でバンドとして完成し「The Final Resting

Of The Ark」でローレンス個人の表現の完成を見た後、ここからまた新たなFELTを始めようとしているかのようです。ギターもこれまでになく歪んだサウンドを出していたりして全体の雰囲気としてはかなりチープなガレージギターポップ。そしてどの曲も2分程度。そう考えると安易に作られたような印象を受けるかも知れませんが、どうしてどうして各曲のクオリティーは高い。このアルバム(のSide

1)に一番近いサウンドは実はラストアルバムなのだと思います。そしてアルバムの性格としては『Let

The Snakes~』に近い、すなわちバンドでジャムセッションを重ねながらサウンドを作っていったような感じです。つまり前作で一度ピークを迎えたFELTはいったんそのキャリアを終え、もう一度新しいキャリアの創造に踏み出したのです。つくづく面白いバンドです。と言うよりもローレンスの気まぐれなんでしょうが、そんな気まぐれにつきあわされるバンドのメンバーもかなりキツかったでしょう(笑)。

Side 2はダフィーによるピアノインスト。これまでシングルのカップリングでは発表されてきましたがアルバムに収録されるのは久々。しかもアルバムの片面まるごとダフィーサイドとなったことはかなり異色。ローレンスとダフィーの人間関係で何かあったのかも知れません。Side

2-1は12分にもなる大作ですが、ダフィーのピアノソロを12分も聴かされてもそこにFELTの魅力を見つけるのはちょっと難しいですね。5人組バンドFELTとしての完成度が高い一方で“FELT”という存在そのものが揺らぎ始めたアルバムと言えるかも知れません。

結局残念なことにこの5人組FELTが残したのは8曲だけ。チェリーレッド時代からずっと「第4のメンバー」として支え続けてきたマルコ・トーマスもこのアルバムを最後に脱退したようです。この5人組FELTはかなり良い感じだと思うのですが、何が足りなかったんでしょうかねえ。

ジャケットは全く愛想なし。

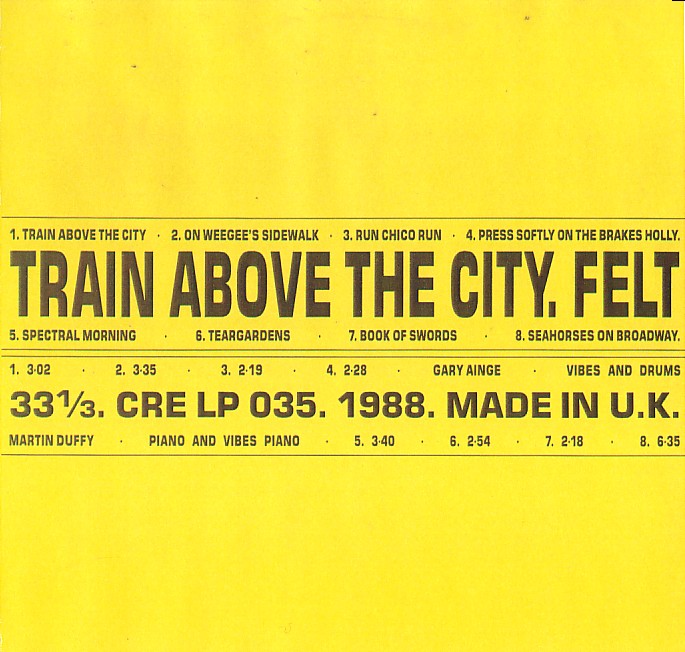

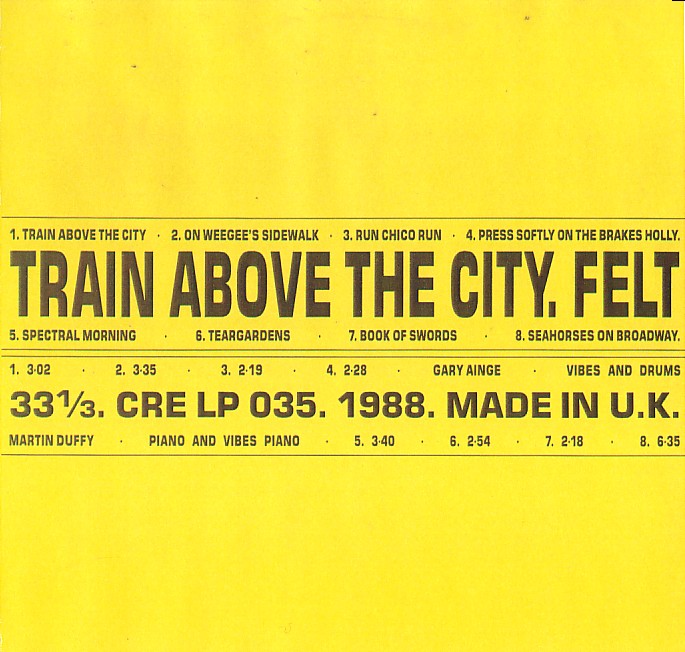

Train Above the City(『街を越えて列車は走る』)

|

Side 1

1. Train Above The City

2. On Weegee's Sidewalk

3. Run Chico Run

4. Press Softly On The Brakes Holly

Side 2

1. Spectral Morning

2. Teargardens

3. Book Of Swords

4. Seahorses On Broadway

FELT are;

Martin Duffy(piano, vibes piano), Gary Ainge(drums, vibes)

Produced by Joseph James Foster

Released in 1988 |

未だに良く分からないアルバム。参加メンバーはダフィーとゲイリー・エインジの2人だけ。ローレンスが曲のタイトルだけつけたという説もあります。何故これをFELT名義にする必要があったのか。ハッキリ言って彼らのディスコグラフィーに無くても良いアルバムです。とまで言い切ってしまうのもどうかと思うので、彼らが何故こんなアルバムを制作するに至ったのか、その背景を考えたいと思います。

クリエイション時代のFELTは再三触れているようにローレンスとダフィーの双頭バンドでした。ですが、シングル、アルバム全てをチェックしていくとちょっとした事実に気づきます。ローレンスの曲にダフィーがcoloured

inすることがあってもダフィーの曲にローレンスが、あるいはバンド自体がcoloured

inしている曲が皆無に近いのです。もう少しわかりやすく言えば、ローレンスが書いた曲は、彼の個性が色濃く出るのは当然としても最終的にはFELTというバンドの音になります。ダフィーもFELTの一員として彩りを添えていきます。対しダフィーの曲は殆どがダフィー一人によるピアノソロ。そこに他のメンバーが参加することは稀です。そしてそのダフィーの曲がどう扱われたかというと殆どがシングル曲のカップリング曲としてなのです。そこに人間関係のもつれがあったのか単なるコンセプトの問題だったのかは分かりませんが、彼らのアルバムにダフィーの曲が収録されたのはこのジョー・フォスター2連作を除けば『Let

The Snakes~』に1曲収録されただけ。

ちょっと唐突な例えをしますが、例えばスタイル・カウンシルは誰がどう聴いてもポール・ウェラーのユニットですが、アルバムにさりげなく挿入されたミック・タルボット作のインストナンバーも違和感無く聴けますし、これもまたスタイル・カウンシルの一つの魅力となりました。FELTは最後まで(バンドとしての)FELTのサウンドとダフィーのソロの有機的な融合を果たすことが出来ませんでした。強引にでもダフィーのソロ曲をアルバムに挿入していけばそれはそれでまた素晴らしい世界が生まれたと思うのですが。ローレンスの曲にダフィーは馴染めたけれど、ダフィーの曲にローレンスは馴染めなかった。結局のところダフィーは器用で他のメンバーは不器用だったということなのかも知れません。

そこで「じゃあ今度はアルバムでダフィーに好きなようにさせてやろう」という半分妥協案的に制作されたのがこのアルバム(および前作のB面)なのではないでしょうか。これまでシングルのB面でのみ聴かれていた世界がアルバム全体にわたって繰り広げられます。そこで我々はやはり自覚するのです。やっぱりFELTはローレンスなんだなと。ダフィーの曲も悪くないしアクセントにはなり得るけれど、ダフィーのサウンドをFELTとは呼べない。このアルバムを聴かされて「これがFELTのアルバムだ」と言われても納得行かないでしょう。

FELTのアルバムということを意識せずに聴けば決して悪いアルバムでは無いでしょう。こういうのを好きな人もいるのでは。ダフィーのピアノにゲイリー・エインジのヴァイブが絡んだジャズ作品になっています。ジャジーなんじゃなくて、まんまジャズです。やっぱりFELTのアルバムで一番聴くことの少ないアルバムです。ジャケットも前作に続いて全く愛想なし。

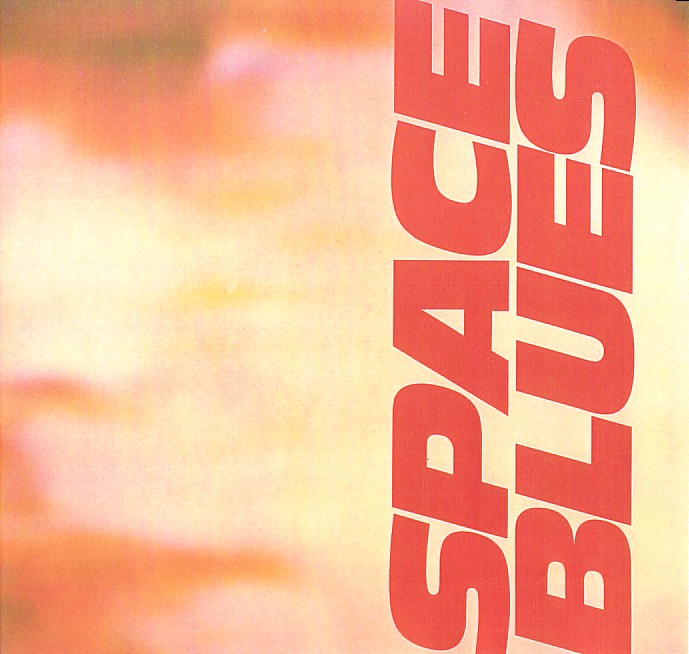

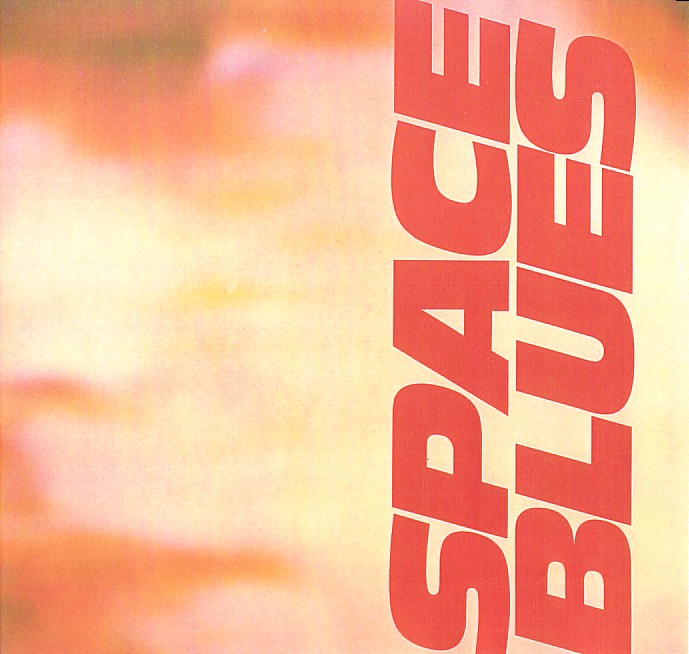

Space Blues (10th&ラストシングル。曲目は12インチ収録曲)

|

Side A

1. Space Blues

2. Be Still

Side B

1. Female Star

2. Tuesdays Secret

FELT are;

Lawrence(vocals, guitar), Martin Duffy(fender rhodes bass

piano, synthesiser, organ, bass piano), Mick Bund(bass),

Gary Ainge(drums)

With; Rose McDowall(backing vocals on A-1), Francis

Sweeney(viola & violin on A-1), Neil Scott(fender

jazzmaster on A-2, acousitic & slide guitar on B-1),

Richard Thomas(soprano saxaphone on A-2), Richard Left(lead

guitar on B-2)

Produced by John Leckie

Released in 1988 |

| ※上は12インチのジャケットです。美しい! |

ラストシングルになったこの曲は、この段階に来てもまだローレンスの創造性が全く衰えていないことを顕著に示す作品となりました。衰えていないどころかピークに達した傑作と言えるでしょう。曲調としては「Declaration」「The

Final Resting Of The Ark」からの流れにある曲(勝手に“FELTのBlues3部作”と呼んでいます)ですが完成度は圧倒的にこちらが上。これが彼なりのBluesなのでしょう。ゲスト参加のローズの声が絶品。そしてサビ部でのダフィーのオルガンの鳴り。こんな素晴らしい曲をラストに解散するなんてもったいないぞ。

「Be Still」はFELTの全キャリアを通して唯一のカバー曲。ビーチボーイズのカバーらしい。どちらかと言えばダフィーが見せていた嗜好に近いと思います。この時期に来て初めて見せる展開。ローレンスとダフィーの個性が妥協無く混じり合った逸品。ここからまた何か新しいことを始めることも出来たと思うのですけどね。

そして隠れた名曲「Tuesday Afternoon」!FELT久々の、そして最後のビートナンバー。ローレンス最後のギタープレイ。これはファンならなんとしても聴いておくべき佳曲。ですがコンピレーションに収録されることもなく、入手困難かも知れません。(結構中古屋では見かけるんですけどね)

このシングルは前2作(アルバム)での欲求不満を解消してくれました。ジャケットも幻想的で美しい。

| そして彼らはクリエイションも離れた。今回は契約切れというわけでもなかったようだ。後にアラン・マッギーはFELTのラストアルバムを自分のレーベルからリリース出来なかったことを心底悔しがっていたというし。移籍先にelを選んだ理由としてまことしやかに言われているのは、ローレンスが

F “el” t

というゴロをジャケットに使いたかったからとか。本当に下らない理由だけどそれがLawrenceという男なのだろう。 |

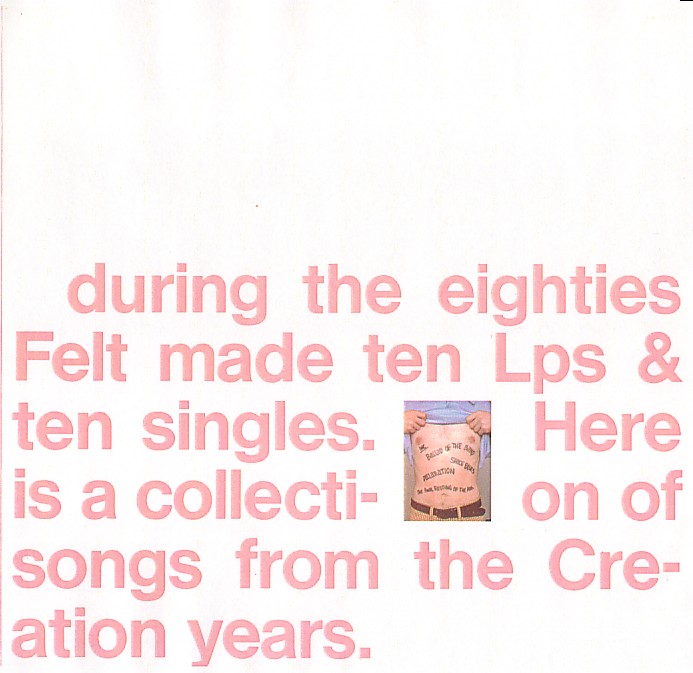

クリエイション時代にもコンピレーションが2種出ている。

Bubblegum Perfume(『バブルガム・パフューム』)

|

Side 1

1. I Will Die With My Head In Flames

2. Stained-Glass Windows In The Sky

3. I Didn't Mean To Hurt You

4. Space Blues

5. Autumn

6. Be Still

7. There's No Such Thing As Victory

8. Magellan

9. The Final Resting Of The Ark

10. Sandman's On The Rise Again

Side 2

1. Don't Die On My Doorstep

2. A Wave Crashed On Rocks

3. Book Of Swords

4. Declaration

5. Gather Up Your Wings And Fly

6. The Darkest Ending

7. Bitter End

8. Rain Of Crystal Spires

9. Voyage To Illumination

10.Ballad Of The Band |

| Released in 1990 |

※上はアナログのジャケットです。これがどういうアルバムなのか、ジャケを見れば一目瞭然なのがありがたい(笑)。CDジャケは背景のピンクがもっと色濃く、文字も緑色です。

最近では見かけなくなりましたが、クリエイション時代のFELTをどれか1枚と言うなら案外このコンピレーションが一番良いかも知れません。あまりに広がりすぎた彼らの世界を一望できます。曲順はバラバラ。何か意図があるのかどうか分からないのですが、これだけグチャグチャにすることによってかえってFELTの幅広い音楽性が上手く混じり合っているように感じます。『Train

Above The City』の項でも書きましたが、こういったアプローチが現役時代の彼らにも欲しかったなと思います。こういった形でならダフィーのインスト曲も違和感無く聴けるし、「これもFELTのサウンド」と感じることが出来たのでしょうが。

シングルのA面全曲、アルバム収録曲、アルバム未収のB面曲等選曲もまんべんなく申し分なし。特に僕なんかはクリエイション時代の全シングル/アルバムを揃える前にこのコンピを聴いたのでB面曲収録が凄く魅力的でした。アルバムの1曲目(「I

Will Die With My Head In Flames」)からしてB面曲ですからね。この曲のカッコ良さにシビれたからこそクリエイション時代のFELTも追っかけねばと思ったのでした。

細かい話では1-8シングル収録時は「Ferdinand

Magellan」のタイトルでしたが何故か編集盤収録時には単に「Magellan」になっています。この曲の美しさもアルバムの中の1曲として添えられたことで際だったと思います。

クリエイション時代のコンピレーションのラストを移籍第1弾シングル「Ballad

Of The Band」で締めたのも正解。最後は爽やかに締めくくったのでした。

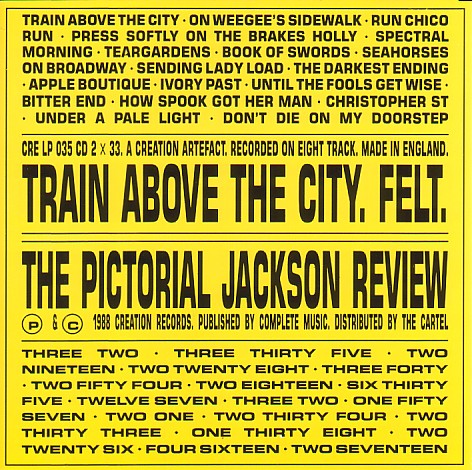

Absolule

Classic Masterpieces Volume Ⅱ (a

chronological history)

|

single tracks (Disc 1)

1. Ballad Of The Band

2. I Didn't Mean To Hurt You

3. Magellan

4. I Will Die With My Head In Flames

5. Sandman's On The Rise Again

6. The Final Resting Of The Ark

7. Autumn

8. There's No Such Thing As Victory

9. Space Blues

10.Be Still

L.P.tracks (Disc 2)

1. Song For William S. Harvey

2. Indian Scriptures

3. Jewel Sky

4. Voyage To Illumination

5. Grey Streets

6. A Wave Crashed On Rocks

7. Hours Of Darkness Have Changed My Mind

8. She Lives By The Castle

9. Stained-Glass Windows In The Sky

10.Dark Red Birds

11.Bitter End

12.Don't Die On My Doorstep

13.The Darkest Ending

14.Train Above The City

15.On Weegee's Sidewalk

16.Run Chico Run |

Released in 1993

※上はUK盤CDのジャケです。

日本盤はジャケがクリーム色です。 |

チェリーレッド時代のコンピレーションが発売されたのに呼応すべく同タイトル、同ジャケットにて新たに編まれたクリエイション時代のコンピレーション。ところがこれがまた意図の分からない中途半端な内容で、今後もこれがクリエイション時代の決定版となっていくのかと思うと悲しい。

2枚組にして「single tracks」「L.P. tracks」としたのは決して悪くはないと思います。ですが「single

tracks」が貧弱すぎます。わざわざディスクを2枚に分けたのに10曲しか収録しないとは。しかもすべて『Bubblegum

Perfume』に収録済。一度もCD化されていないシングル収録曲はまだまだあると言うのに、です。

さらに決定的な問題として、クリエイション時代の最高傑作「Rain

Of Crystal Spires」が収録されていない!こんなのをクリエイション時代の「ベスト盤」とはとても呼べませんね、私は。チェリーレッド時代のコンピレーションが、編集意図に若干の疑問があったにせよ「Index」のような超目玉や元メンバーによる詳細なライナー等かなり付加価値があったのに対し、このコンピレーションにはそういったオマケすらありません。既存トラックのみで占められ、かつライナーもナシ。ジャケットも愛想なし。

繰り返しますが、これから先、FELTに興味を持った人の入門アルバムがこれになってしまうのはあまりにも悲しすぎます。こんな中途半端なコンピレーションはとっとと廃盤にして『Bubblegum

Perfume』を復活させて欲しいものです。

最後に2000年6月現在のクリエイション時代音源の発売状況について。まず日本盤は先述の出来損ないコンピレーション(笑)、『アブソリュート・クラシック・マスターピース』のみ発売中です。ま、何も無いよりはマシなので。クリエイション時代のアルバムは93~94年頃に1度すべて日本盤でソニーから再発されましたが一瞬で廃盤になったと思います。マメに中古屋を探せば手に入るかも。

輸入盤はちょっと探せばアルバム全タイトルが入手可能です。8th&9thは2in1の形でCD化されています。特に9thは単独で買うにはちょっとためらってしまうような内容だけにこれはありがたいです。